企業取組紹介

2025.03.31

働きやすい職場環境の整備

社内託児所や社員食堂による育休明け社員の復帰支援・満足度向上で継続雇用推進

株式会社キャステム

- 住所

- 広島県福山市御幸町大字中津原1808番地1(本社)

- 従業員(構成員)数

- 330人(内、女性 110人・外国人 9人)※2025年1月時点

- 事業内容

- ロストワックス精密鋳造部品・セラミック射出焼結部品など精密金属部品の製造・販売、各種販促イベントの企画・立案、自社ブランド商品の企画・製造・販売 など

ここがグリーンなポイント!

- 産休・育休明けの早期復職支援に向けて社内託児所を開設

- 社員食堂を自社運営に切替えた結果、社員満足度とメディア注目が高まり、就職希望者が増加

- 社員食堂で職場の同僚と時間を共有することでコミュニケーションが活性化

株式会社キャステムは、精密鋳造部品の製造販売を主軸に国内外へ事業展開するグローバル企業です。

女性社員比率の増加に伴い、産休・育休後も安心して働ける環境づくりの必要性が高まったことや、鋳造業の過酷なイメージを払拭して採用を拡大したいという想いから、社内託児所の開設・社員食堂のリニューアルを進めてきました。

溶解させた金属を鋳型に注湯することにより、三次元複雑形状の金属部品を製作

「社員がいつまでも健康で幸せに働けるように投資を惜しまない、という企業姿勢のもと、幅広い取組を行っています」と、専務執行役員の戸田 有紀(とだ ゆうき)専務は話します。

左:戸田専務

女性社員の増加や人材難をきっかけに託児所開設と、社員食堂の自社運営をスタート

同社では、男女問わず活躍できる職種を増やしたり、クリエイティブ部門での商品開発を増やしたりしたことで、若い人の視点を取り入れようと若者中心に積極採用を実施。その結果、女性社員が年々増え、結婚や出産などライフステージに変化があっても、これまで同様に仕事を続けたいという社員も増えていきました。

しかし、近隣に十分な保育施設がない、あるいは育児と仕事の両立が難しいという声が上がり、社内で託児の仕組みを整える必要性が見えてきたのです。

また、近年の求人に対するエントリー数低迷や離職率の高まりによる人材難の状況が続いていたことから、人材確保のために過酷な鋳造業のイメージを払拭して快適な職場環境づくりも急務でした。

そこで、「女性活躍を支える子育て支援」と「社員の健康とコミュニケーションを深める社員食堂の整備(取材時は工事中)」の二つを柱に取組をスタート。

子育て支援として社内託児所を開設し、快適な職場環境づくりとして社員食堂のリニューアルを進めることにしたのです。

社内に開設した託児所

大々的な工場見学を受け入れるなど、食堂を利用した地域貢献活動を行う方針

託児所がある働きやすさと、社員食堂による露出が相まって就職希望者が増加

社内託児所「ひなたぼっこ」では、生後半年から3歳までの子どもを受け入れています。託児利用者は1日500円の自己負担ですが、オムツやおやつ、離乳食を会社負担で利用できます。

社内託児所へ子どもを預けられる体制が整ったことで、早期復職へのハードルが下がり、社員の「産休・育休を取得してもキャリアを継続しやすい企業」という評判が高まるとともに離職率低減にも寄与しています。

また、社員食堂では月に一度の頻度で提供する、成人の日やバレンタイン、入社式、七夕、ハロウィンなど季節の行事に合わせたスペシャルメニューが話題となり、メディア露出が増えたことも重なって就職希望者の増加につながっています。

加えて社外からの来客を社内食堂で迎えるケースが増え、企業イメージ向上という副次的な効果も生まれました。

食堂スタッフ

託児所と社員食堂の事業のハードルを“優先順位付け”で解決

採用拡大や継続雇用に向けた託児所・社員食堂に関する取組を進める中で、難しい課題にも直面。その解決のための糸口は“優先順位”の見直しでした。

【託児所の課題】

《託児所スペースと保育士確保の問題》

社内に設けた託児所はキャパシティが限られ、利用希望者が増えすぎると受け入れが難しいという課題がありました。

そこで、まずは「規模を追わずに質を高める」方針を採用し、利用希望者を明確に把握して必要な保育士を計画的に増員。

将来的には、新たなスペースを確保することも検討中。現在、直接雇用となる専任・兼任の保育士4人と管理者で運営

《保育士を自社雇用していることによる業務量増大》

子どもたちの保育だけでなく、保育日誌や連絡帳への記入、社内への報告書作成などの作業量が多い保育士。今後、保育所の利用人数が増えていくと、業務量はさらに増大していきます。

そこで、保育独自のICTを導入して事務作業を軽減。現場の負担を抑えながら保育の質を優先しました。結果的に重複作業を削減でき、ペーパーレス化にもつながりました。

【社員食堂の課題】

《メニュー開発と利用者満足度について》

社員食堂は、従来の宅配弁当の形式から、厨房施設や専任調理スタッフ(社員)による料理提供の形式へリニューアルされました。事務職や現場職など、社員一人ひとりの食べる量や好みは違うため、それぞれに合わせた食事を用意することは簡単ではありません。

そこで、メニューに関する社員アンケートを実施しました。結果に基づいてメニューの和洋中バランスを見直し、節分や雛まつり、バレンタインなど行事食を取り入れることで、従業員の満足度を高めています。

部署を超えた活発なコミュニケーションが醸成

託児所の開設により、「子どもが近くにいる」という安心感から、育休をとった社員はスムーズに職場復帰しやすくなりました。育児中の社員にとって、保育士とのやり取りを社内で完結できるのは大きなメリットです。

また、託児所へ預けている子どもと、社員食堂で一緒にランチをすることもできるおかげで社員食堂の雰囲気がやわらかくなったそうです。

さらに、社員食堂では「同じ釜の飯を食う」という日常体験を通じて、社員同士の一体感が強まり、部署を超えて活発なコミュニケーションを生み出しています。

社員同士でコミュニケーションが活発化した日常の一幕

託児所や社員食堂への“投資”で整備を進めて地域貢献も果たしていきたい

同社では、託児所・社員食堂のスペース拡充などの整備を進めていく考えです。

「託児所や社員食堂にかかる経費は決して安くはありません。しかし、当社では“コスト”ではなく“投資”と捉え、社員の健康と幸せのために惜しみなく投資をしていきます。」

そして、社員の利用のみならず、より多くの利用者を受け入れられる体制を構築し、地域イベントの開催を通じた地域貢献をめざしています。

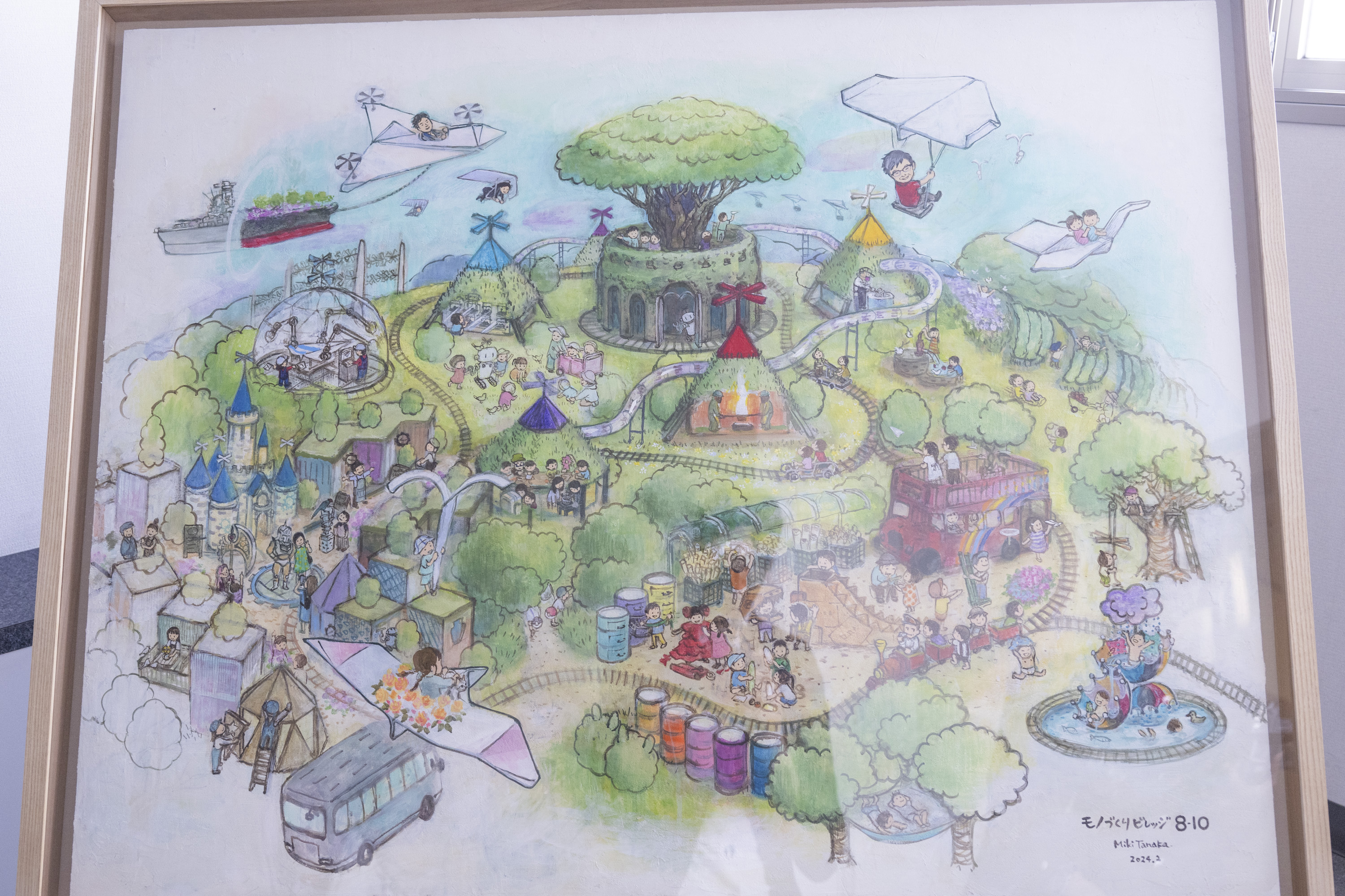

自社のビジョンの図

外部支援の活用や展開を進め、社員と地域の双方にメリットを

託児所の運営は基本的には自社費用で賄っていますが、物価高騰に伴う補助金を一部活用しています。

また、子ども食堂のイベント開催や、地域住民と協働して運営している農園での収穫体験を実施するなど、社外との交流も進んでいます。

今後もこうした外部の支援活用や連携を広げることで、保育・食堂ともに質を高め、社員と地域の双方にメリットをもたらす取組をさらに展開していく方針です。

※本記事内容は2025年1月取材時の情報です。