SDGsプロジェクト

ストーリー

自然素材を生かし環境負荷を軽減する染色システムやボイラーを導入した坂本デニム

染色システムやボイラーの変更により薬剤・燃料代やCO2排出量の削減を実現

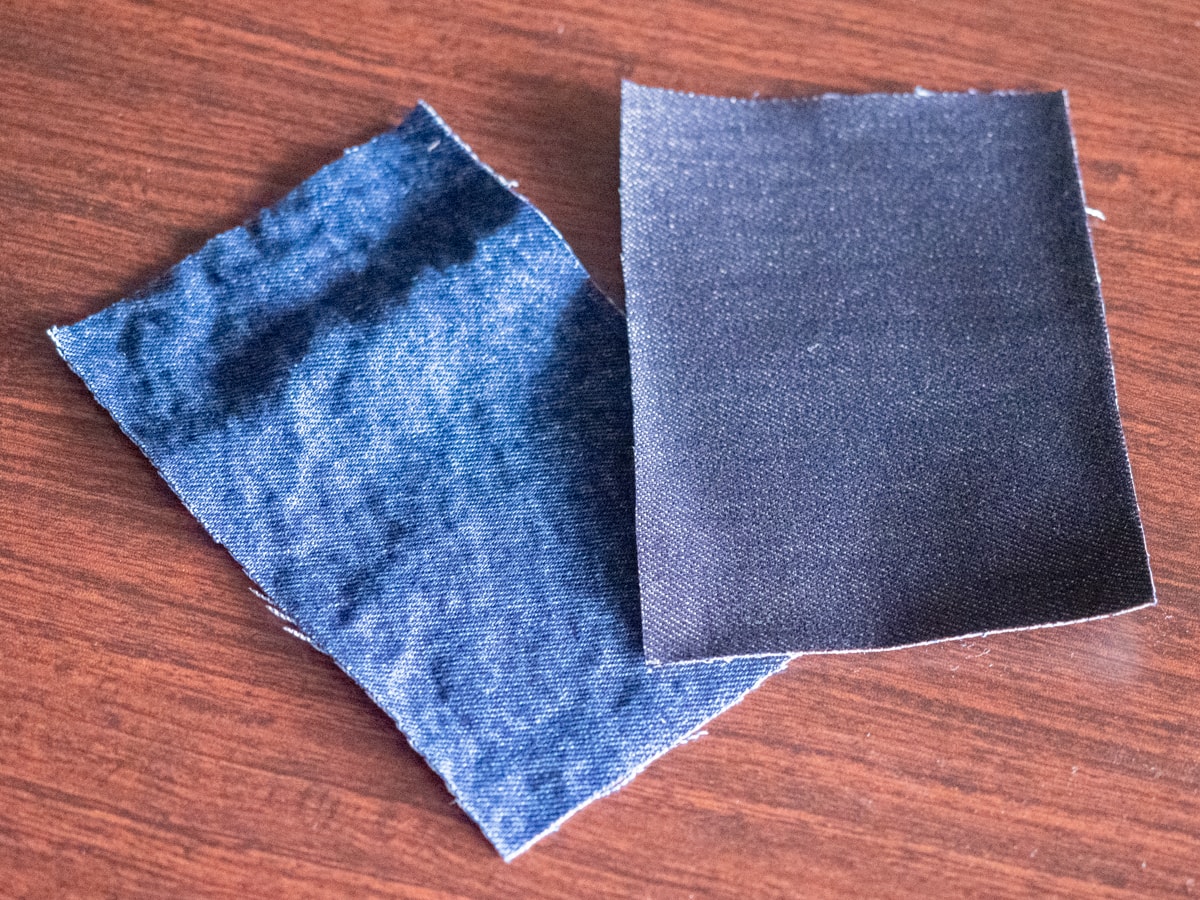

坂本デニム 株式会社は福山市神辺町にある、デニム糸の染色事業を行う企業です。明治時代中期の1892年に呉服などの藍染業として創業。染色技術を生かしてデニム生地の染色を始め、芯は白く残して表面のみを染色する「芯白染色(しんぱくせんげ)」の機械化に国内で初めて成功しました。また篠原テキスタイル株式会社の「ばらデニム」の取組に、経糸(たていと)の染色でも協力しています。

同社が取り組んでいるのが、染色工程での環境負荷を軽減する取組です。オリジナルのエコ染色システム「さかもと染太郎(そめたろう)」を開発・導入したほか、ボイラーシステムの見直しや、汚泥のバイオ処理システムの導入なども行っています。

取組の結果、化学薬剤の使用量や燃料代の減少、CO2排出量の削減を実現。また同社の燃料代は、かつて月間およそ2,000万円でした。しかしボイラーシステム変更以降は、夏季で月間約300万円、冬季では月間約800万円に。大幅なコスト減となっています。さらにボイラー変更にかかった初期投資は、約半年で回収できたそうです。

同社はボイラー変更によるCO2排出量削減の取組により、国内クレジット(現 Jクレジット)制度の認証を受けました。認証されたのは、2008年8月から2011年3月の期間で700トン、2011年4月から2013年3月の期間で444トンのCO2排出量の削減実績です。

自然素材を生かすためエコな染色工程をめざす

環境負荷の軽減の取組を始めた経緯について、同社 取締役の坂本 磨耶(さかもと まや)さんは次のように話しました。

「2000年代前半ごろから、取引先よりオーガニックな綿が納入されるようになりました。しかし染色がエコじゃなかったら、せっかく綿がオーガニックなのに、その意味が薄れてしまうのではないかと考えたのです。私たち染色工場もエコを追求することで、自然素材をもっと生かしたいと思ったのが、環境負荷軽減の取組を始めたきっかけでした」染色過程で洗剤を使用すると、排水処理のために化学薬剤を使用する必要があります。

さらに洗浄効果を高めるために、通常は温水が使用されます。同社ではA重油を燃料にして蒸気を発生させることで、水を温めていました。そのため洗浄薬品や燃料にコストがかかり、さらに水の加熱のためにCO2が発生するという環境負荷があったのです。

そこで同社は2008年から染色工程での環境負荷軽減をめざし、新たな染色法の研究を開始しました。試行錯誤を続け、2014年にエコ染色システム「さかもと染太郎」を開発・導入。さらに同社はボイラーシステムの見直しや、バイオ処理機の導入などを実施しました。

電解水使用により薬剤や温水の使用量を削減し、環境負荷を軽減

同社が開発・導入したエコ染色システムのさかもと染太郎は、洗浄薬品や温水を使わず、電解水を使用します。

「電解水は、水に塩を溶かして電気分解することで生成されるので、コストはあまりかかりません。電解水は、強アルカリ性電解水と強酸性電解水の2種類を生成します。強アルカリ性電解水は洗浄効果が高く、強酸性電解水は高い漂白・除菌・色止め効果があるのが特徴です。また電解水は常温で使用可能なのも強みです」

電解水による染色システムの導入により、化学薬剤の使用量を削減。さらに常温使用によって水の加熱が減少し、A重油の使用量を削減するとともに、CO2排出量の削減を実現しました。

効率的なボイラーシステムと汚泥のバイオ処理も導入

かつて同社では、馬力のある6トンの大型炉筒煙管式ボイラーを3基使用していました。しかしボイラーシステムを入れ替え、2トンの小型貫流式ボイラー6基に変更しています。

「6トンの大型炉筒煙管式ボイラーの方が力があり、1度に多くの蒸気が発生できます。一方で1度焚いてしまうと、蒸気が必要ないときに止められないデメリットがありました。そこで小型のものを多く設置する方法に変更。稼働のコントロールが可能になり、必要な分だけ蒸気を利用できるにようになりました」

また染色工程で発生した汚泥は、かつては産業廃棄物として専門事業者に引き取ってもらい、処理していました。現在は社内にバイオ処理機を4基設置。汚泥を自社で出た生ゴミとともにバイオ処理して、堆肥にしています。ただバイオ処理機を4基だけでは処理しきれないので、汚泥の大半は外部で堆肥化している業者へ委託し、肥料化してもらっています。

工場の労働環境改善など、働きやすい職場づくりも

坂本デニムでは環境負荷軽減の取組のほかにも、従業員が働きやすい職場づくりに力を入れています。たとえば、子育て・介護をしやすくするために短縮時間勤務を実施。また工場における労働環境の改善などです。

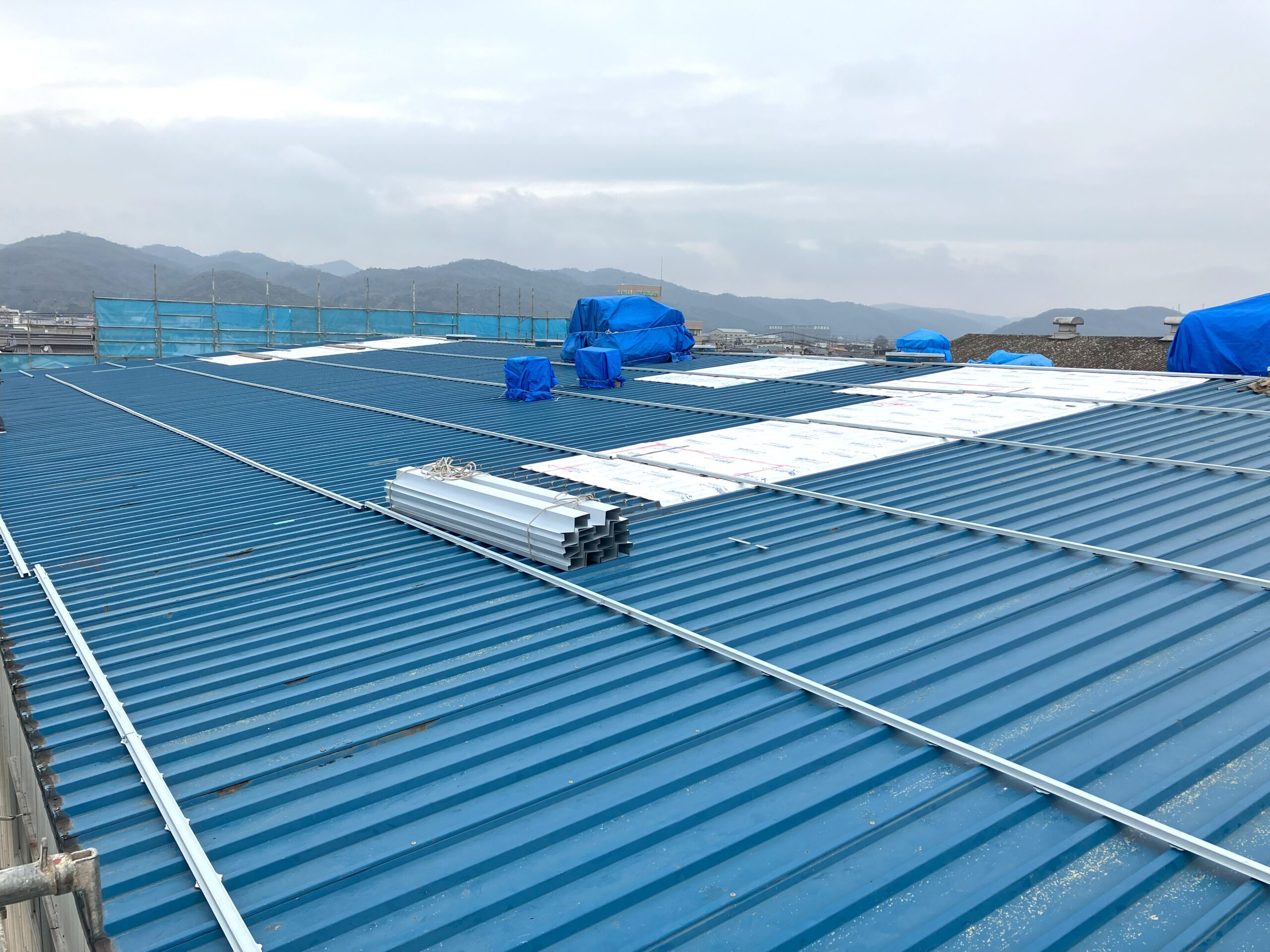

「夏季になると工場内は非常に暑くなり、熱中症等の恐れも出ます。そこで体調管理ができるよう、工場内に休憩室を増設。作業中に一時避難できるようにしました。また屋根の上に熱をはね返すようなカバーを取り付ける『遮熱工事』も実施。暑さが軽減できたのに加え、冷房の利き具合が良くなりました」

坂本さんは今後の展望として、植物由来の染料や環境にやさしい素材を使用するなど、環境に配慮した染色事業を進めていきたいと言います。

「大事にしていきたいのが『つくる責任』と『使う責任』。製造者は環境に配慮した取組を提案していって、消費者の方にはそういったものを選んでいただく。そして大事に使い続けていただけたら幸いですね」

RECOMMEND

おすすめのSDGs

プロジェクトストーリー

一覧へ戻る